(1)授業の進め方

(1)授業の進め方

ORTの方は先生用のハンドブックも買っていないのではっきりわからないのですが、Floppy’s Phonics Sounds and LettersのBook1をみると、次のようにすすめるようです。

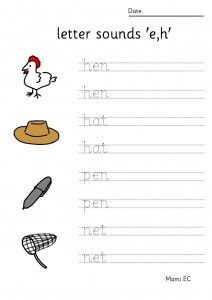

音を学習→文字の形を練習→ブレンディング→絵の中から単語をみつけて発音する→単語を早口でいう学習をする

(なお、Introduction Packには、Sounds and Letters Teaching Sequenceというポスターが入っており、それによるとTeach-Practise-Apply-consolidateという体系で教えていくという説明になっています。Jolly Phonicsの「教え方」と比較するために、簡略化しています)

これに対してJolly Phonicsは、

話の紹介→音とアクションの紹介→文字の形の紹介→ブレンディング→アイデンティファイングというようになります。

(2)本の比較

子どもたちにレターサウンドを覚えてもらうための教科書は、たぶんORTにおいてはBook1、Jolly Phonicsにおいては、Finger Phonicsということになると思います。

表紙をみてお気づきのように、ORTはKipperが登場。本の中でもORTのキャラクターが登場して、サウンドレターに関連した、話がはずみやすいような場面が描かれています。

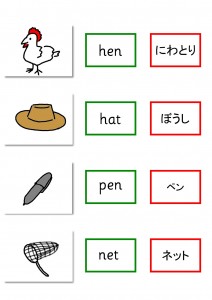

Jolly Phonicsの場合は、レターサウンドの”話”を画像化したものになっています。文字の形の部分は切り抜かれていて、子どもたちがなぞりやすいようになっています。

(3)ORTとJolly、どっちがいい?

ORTのいちばんいいところは、Kipperたちおなじみのキャラクターが出てくるところでしょう。

「ディズニー」の英語システムに惹かれるのと同じように。

ただ、あくまで個人的な考えですが、日本人の子どもたちにはJolly Phonicsの方がいいような気がします。やはり、レターサウンドを「覚える」ということを考えると、ストーリーやアクション、歌まであるJolly Phonicsは覚えやすいと思うからです。

(4)結論–ORTとJollyのブレンディング

レターサウンドを教える方法としてはJolly Phonicsの方法を行い、実際に本を読む際に、ORTのデコーダブルブックス(レターサウンドの法則で読める本)をどんどん取り入れる、というのが、いちばんよい方法のような気がします。